对于“标志性风格”,SAP一直将其定义为“使艺术家与众不同的风格”。艺术家创作过程和方法的结合,来源于自己的个性,并由此生发出了属于他们独一无二的“标志性风格”。什么是好的艺术?标志性风格与艺术家之间有什么样的关系?本期采访著名艺术家,同时也是SAP艺术大奖的评委隋建国老师,谈谈他眼中的“标志性风格”。

THE SIGNATURE ART

我们可以根据一个人做事情的习惯和他的为人来判断一个人,就像我们根据一个艺术家作品的风格来判断一个艺术家。多数情况下,我们是在这种意义上运用“风格”这个词。

但是严格来说,“风格”这个词,不止于形容视觉艺术作品或艺术家,其实它倒是更适合用于跨领域的文化艺术,它可以广泛地涵盖美术、音乐、舞蹈。甚至文学等所有这些不同艺术形式的作品或艺术家。

如果我们在视觉艺术的形式主义这样一个背景下谈论一个艺术家的作品,作品的构图、色彩、线条等形式问题,就会成为这个艺术家作品里边最重要的一个部分,这一部分与风格相关。

如果我们超越形式主义这种评价标准,我们也可以发现一个艺术家的作品,总是关注某种内容、某种题材;或者总是显示某种心理状态;或者说总是有一些与众不同的视觉习惯;这些也与所谓风格相关。

所以说,风格不单纯是指一件艺术作品或者一个艺术家擅长的艺术形式,它甚至也可以指向艺术家作为一个人的综合素质。

一个艺术家,如果他找到、或者发现,也许可以说创造了自己做作品的一种习惯的方式与格调,或者说抓住了某种内容或者题材,这些都是他被从人群当中辨识出来的一个基本条件。

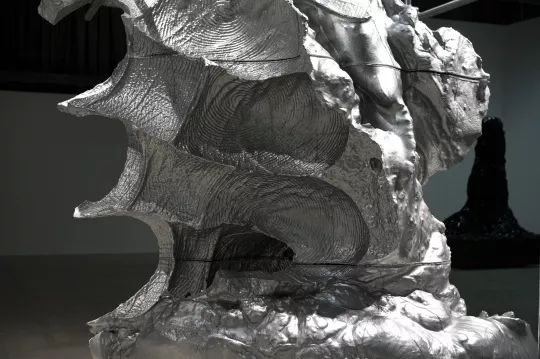

体系:隋建国2008-2018,2019

肉身成道,2017

谈雕塑:

雕塑说到底就是一个三维的“人造物”。从“物”这一属性上来说,雕塑是与天地万物连为一体的。在这里,“人造”是意味着人与世界的接触,与万物的接触。通过人与世界的接触,以及人对世界的参与,人类的文明才逐渐形成。从这个意义上来说,人类文明的全部物质部分是雕塑的外延。人类文明与自然相结合不就构成了天地万物了吗?

如何让三维物产生出理想的艺术效果,这就是雕塑家需要思考的根本问题。从本质上说,雕塑是作为媒介、作为意识与思维的对应物,或者材料化的“意符”进入到人们的意识中。随后,雕塑又成为文化象征符号而进入到人类的思维系统中。

我的创作经历了从“盲人肖像”到“肉身成道”,其间的过程将近九年。借助3D技术,我才完整展示了“泥”的形象,同时也强调出人的参与—印在泥塑上的我手的纹路。从文化角度去理解,雕塑作为一种媒介,在这里成为天地万物的一次具体化身。

——《关于“造物”的雕塑》

ABOUT ARTIST

隋建国

ARTCLOUD中国SAP艺术大奖评审委员会评审

1956年生于山东青岛,1984毕业于山东艺术学院美术系,1989年毕业于中央美术学院雕塑系研究生班,现为中央美术学院雕塑系系教授、博士生导师。作为一位当代雕塑家,他被誉为“在观念主义方向上走的最早也最远的中国雕塑家”。

“体系:隋建国2008-2018”,OCT深圳馆,中国(2019年)

“肉身成道”,佩斯北京,北京,中国(2017年)

“盲人肖像”,纽约中央公园,纽约,美国(2014)

“重新发电“——第九届上海双年展,上海当代艺术博物馆,上海,中国(2012)

“见所未见”——第四届广州三年展,广东美术馆,广州,中国(2012)

“海牙天下:隋建国雕塑展”,Beelden aan Zee博物馆,海牙,荷兰(2011)

“交叉小径的城市” ——上海世博会博览轴雕塑项目,上海,中国(2010)

“运动的张力”,今日美术馆,北京,中国(2009年)

中国SAP艺术大奖报名已开启

作品投递截止倒计时43天

报名通道入口

①

扫码关注

SAP艺术大奖公众号

②

点击公众号菜单栏

“报名通道”

进入注册页面

完成注册后用电脑浏览器

进入SAP艺术大奖网页端

http://www.artcloud-sap.com/

完成参评作品上传

④

上传完成后

即报名成功

等候作品审核结果

可进入个人中心查看作品状态

THE SIGNATURE ART PRIZE

全球当代艺术范围内具有影响力的青年艺术奖项

用以表彰和认可新兴艺术家的“标志性风格”